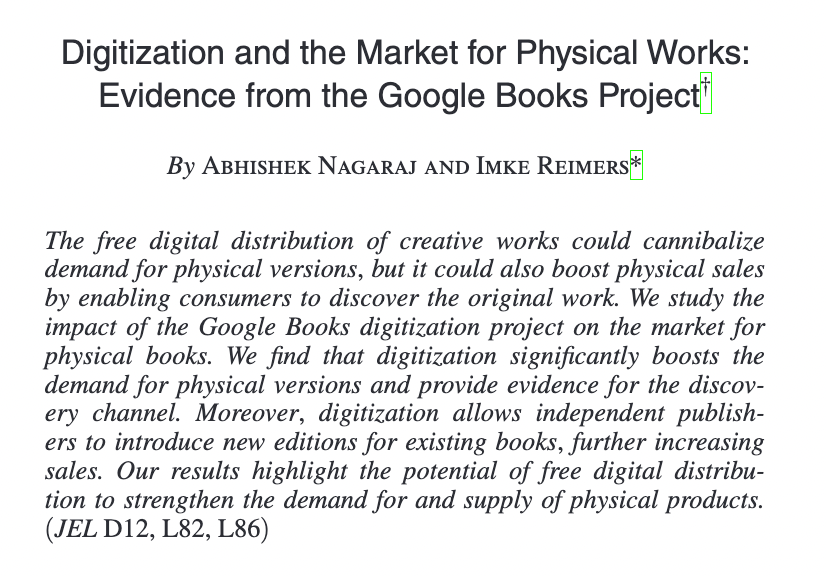

1/9 📚🔍 Welchen Einfluss hat die Digitalisierung auf den Markt für physische Bücher? Eine spannende Frage, die nicht nur Verlage und Autoren, sondern auch Leser weltweit beschäftigt. Wie verändert ein digitales Zeitalter die Wertschätzung und den Verkauf von gedruckten Büchern?

2/9 Der Buchmarkt ist enorm: Ein Volumen von 25 Milliarden Dollar. Doch was passiert, wenn diese Bücher digitalisiert werden? Ersetzen digitale Kopien das physische Exemplar, oder steigern sie vielleicht sogar dessen Wert und Verkaufszahlen?

3/9 Das Google Books Project hat diese Frage auf die Probe gestellt. Als Google 25 Millionen Bücher digitalisierte und kostenlos zur Verfügung stellte, regte sich Widerstand. Verlage befürchteten Einbußen bei den Verkäufen der physischen Bücher.

4/9 Interessant dabei: Der Großteil der digitalisierten Bücher durch Google war älter oder wenig bekannt. Ein perfektes Setting für ein natürliches Experiment, um den Einfluss der Digitalisierung auf physische Verkäufe zu messen.

5/9 Harvard’s Widener Bibliothek spielte dabei eine Schlüsselrolle. Sie gab Bücher ohne Urheberrecht an das Google Books Projekt. Es dauerte fünf Jahre, um diese umfangreiche Sammlung zu digitalisieren.

6/9 Forscher nutzten die schrittweise Digitalisierung dieser Bücher, um den Effekt auf physische Verkäufe zu studieren. Die Ergebnisse? Überraschend und aufschlussreich.

7/9 Im Durchschnitt stiegen die physischen Verkäufe der digitalisierten Bücher um 4,8 Prozent. Noch interessanter: Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Buch zumindest einmal verkauft wurde, erhöhte sich um 7,7 Prozentpunkte.

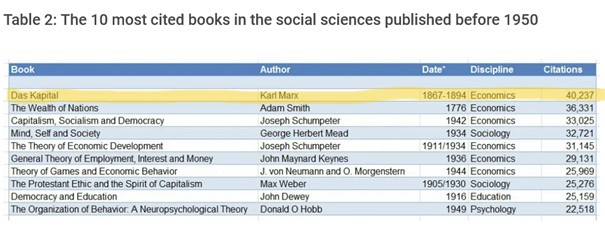

8/9 Ein weiterer Nebeneffekt der Digitalisierung: Bücher, die auf Google Books verfügbar sind, wurden häufiger als Referenz auf Wikipedia genutzt. Ein Indikator dafür, dass digitale Verfügbarkeit die Sichtbarkeit und Relevanz von Büchern erhöht.

9/9 Fazit: Digitalisierung muss nicht das Ende physischer Bücher bedeuten. Im Fall von Google Books scheint sie sogar den Verkauf und die Sichtbarkeit von physischen Exemplaren positiv beeinflusst zu haben. Eine faszinierende Erkenntnis in einer zunehmend digitalen Welt. 📖✨