Ich habe ein fantastisches Buch gelesen, von dem ich euch kurz erzählen möchte. „Under the Influence: Putting Peer Pressure To Work“ von Robert Frank hat mir ein paar Sachen neu gelernt und andere anders eingeordnet (und mich politisch nach links gerückt?). Let me explain. ⬇️

Beispiel 1: Als man früher Eishockey noch ohne Helm spielen durfte, haben das die meisten gemacht. Man hat einen kleinen Vorteil, weil man mehr sieht. Fragte man die Spieler aber, waren die meisten für eine Helmpflicht. Auch wenn sie selbst keinen trugen. Der wichtige Punkt:

Auch wenn etwas individuell rational ist (keinen Helm zu tragen, wenn man besser spielen will), kann es kollektiv irrational sein (wenn alle einen Helm tragen hat das den gleichen Effekt wie, wenn keiner einen tragt). Es gibt also 1 legitimes Interesse für Anreize für Individuen.

Wie im Stadion: Wenn alle aufstehen, damit sie mehr sehen, sieht keiner mehr was. Es hätten auch alle einfach sitzenbleiben können. Trotzdem ist es individuell rational, mit aufzustehen. Sonst würde man gar nix sehen. Das sind schöne Beispiele ineffizienten, kollektiven Handelns.

Und was sagt uns das jetzt? Wir entscheiden im Kontext. Immer. Nicht nur beim Eishockey, sondern auch, wenn wir arbeiten, heiraten, ein Haus bauen, uns ein Auto zulegen. Und was individuell sinnvoll ist, ist kollektiv oft sinnlos. Das macht das Leben schlechter. Stay with me.

Beispiel 2: Frank ließ sein Haus renovieren. Die Arbeiter nutzten kein Gerüst, um nach oben zu kommen, sondern nur ein paar Kübel und Bretter. Das war gefährlich und sie fielen auch tatsächlich ab und zu runter. Er fragte sie, warum sie nicht einfach 1 Gerüst nehmen?

Sie meinten, das dauert länger. Der Ökonom ordnet das so ein: Im Trade Off zwischen Einkommen & Sicherheit haben sie sich für ersteres entschieden. Das ist für sich nicht irrational. Dann merkte Frank aber, dass alle Arbeiter mit nigelnagelneuen Vans zu ihm fuhren. Wieder …

fragte er sie: Wäre es nicht besser, einen 2 Jahre alten Van zu kaufen und das Geld, das ihr spart, für ein ordentliches Gerüst auszugeben, mit ihr sicher seid? Sie schüttelten den Kopf. Es kam für sie nicht infrage, ein gebrauchtes Auto zu besitzen. Jetzt wertet Frank so:

Ein neuer Van kann nicht mehr als ein 2 Jahre alter. Würden alle Kollegen auch einen gebrauchten Van fahren, wäre es überhaupt kein Problem. Weil wir aber im Kontext entscheiden und sich verschiebt, was „gut“ ist, handeln die Arbeiter kollektiv irrational. Sie verschwenden Geld.

Autos sind „positional goods“. Wer ein „spezielles“ Auto, zB ein sehr schnelles oder teures besitzt, ist in der Skala oben. Das betrifft btw nicht nur Arbeiter*innen, sondern gilt auch für teure Hochzeiten, Dachgeschoßwohnungen, Räder, etc. Damit gibt es aber ein Problem …

Denn es gibt, per Definition, nur ein begrenztes Volumen an speziellen Dingen. Speziell macht sie ja, dass sie mehr oder besser sind als das, was andere haben. Die Autos werden also immer größer, genau wie die Häuser, Hochzeiten etc., ohne dass sich individuell die Lage bessert.

Wir sind reich, das ist kein Problem, wir können uns das leisten, könnte man jetzt denken. Aber, so argumentiert Frank recht überzeugend, wir geben so aber immer mehr und mehr Geld für positional goods aus, die wir eigentlich gar nicht brauchen. Er hat das sogar ausgerechnet.

Forscher*innen können nicht sagen, dass die Menschen in den USA 2018 insgesamt glücklicher waren als 2012. Das BIP ist in der Zeit aber um 2 Billionen USD gestiegen. Nun stellen wir uns vor, wir hätten einen Zauberstab. Mit ihm entscheiden wir, dass die Amerikaner dieses Geld …

für non-positional goods ausgeben. Also etwa für Freizeit. Wenn also die Hochzeiten etwas kleiner ausgefallen wären, die Häuserkäufe auch, hätte man damit 2 Urlaubswochen zusätzlich geben können, eine etwas kürzere Arbeitswoche und mehr Geld für Infrastruktur verwenden können.

Die Evidenz ist sozialwissenschaftlich klar, den Leuten würde es deutlich besser gehen. Frank schließt also, dass uns „expenditure cascades“, so nennt er den sich selbst sinnlos nach oben treibenden Konsum, zumindest 2 Billionen USD kostet. Individuell rational, kollektiv nicht.

Kann sich das nicht jede*r einfach selbst aussuchen? Nein, sagt Frank. Die Wissenschaft ist sich einig darüber, dass man anhand des sozialen Umfeldes eines Menschen viel besser vorhersagen kann, ob er raucht, als am Charakter. Das gilt auch für Gesundheit, Umweltbewusstsein, etc.

Wir sind soziale Wesen & daran kann kein eiserner Wille dieser Welt etwas ändern. Eine Studie legt nahe: Fängt in einer Gruppe Jugendlicher einer zum Rauchen an, steckt er durch sein Verhalten im Durchschnitt einen zweiten damit an. Aus einem Raucher werden zwei, wie bei Corona.

Was gut ist, entscheidet unser soziales Umfeld stark mit. Frank spricht es nicht klar aus, aber er spricht dem Individuum den freien Willen fast ganz ab. Das ist eine komplizierte, philosophische Debatte, es ist aber schwer, nicht zumindest Teile seiner Argumentation zu teilen.

1 Studie hat Anwält*innen von großen Kanzleien in den USA etwa gefragt, ob sie in ihrer Firma lieber hätten, wenn alle 10% weniger arbeiten und verdienen würde. Die große Mehrheit sagte Ja, aber trotzdem wird es nicht umgesetzt. Wenn keine*r damit anfängt, macht es keine*r nach.

Ich finde das Buch ist nicht nur intellektuell lehrreich, als studierter Ökonom habe ich mich immer wieder ertappt gefühlt. Wir lernen in der Standardökonomie etwa vom absoluten Wert eines Guts, dabei geht es sehr oft auch um den relativen. Gerade für Liberale ist das Buch toll.

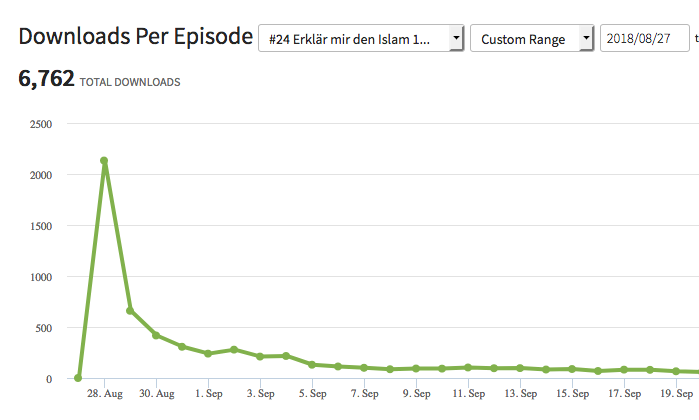

Wie können wir uns das politisch zunutze machen? Noch ein Beispiel, das letzte, ich schwöre. Der Psychologe Robert Cialdini hat ein Experiment durchgeführt. Er schickte Briefe an Haushalte in San Diego mit 4 vers. Botschaften. Das Ziel war, Haushalte zum Energiesparen zu bringen.

A: Spar‘ Energie für die Umwelt.

B: Spar‘ Energie für künftige Generationen.

C: Spar‘ Energie, dann sparst du dir Geld.

D: Die meisten deiner Nachbarn sparen Energie.

Ratet mal, welche Botschaft am stärksten zu einer Reduktion des Energieverbrauchs geführt hat …

Die Einkommen pro Kopf sind in Österreich seit 1990 um 50 Prozent gestiegen. Natürlich geht es uns materiell besser, Autos sind sicherer, Häuser effizienter, etc.; aber geht es uns wirklich um die Hälfte besser? Oder machen wir nicht doch, wie Frank sagt, viele kollektive Fehler?