Mehr hier.

In each of the five worst weeks for American stocks in 2022, shares plunged by about 5%. All of them took place immediately before or after a Fed meeting.

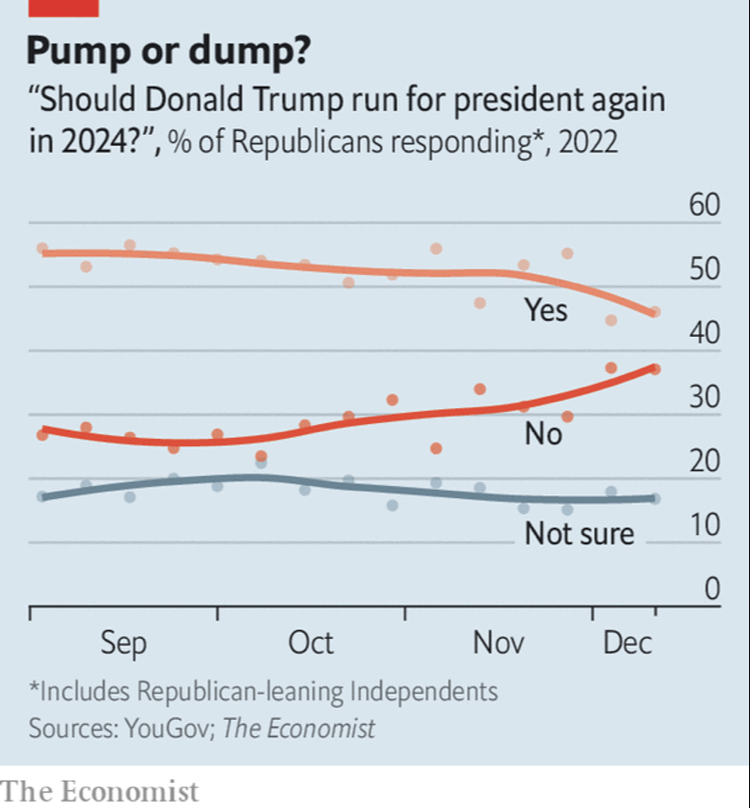

The Economist

„Gäbe es das ukrainische Militär nicht, gäbe es die Ukraine als Staat nicht mehr.„

In chaotischen Zeiten ist es wichtig, möglichst viele fundierte Seiten zu hören. Die Sicht von John Mearsheimer, Professor für Internationale Politik an der Universität Chicago, widerspricht den – ebenfalls fundierten – gängigen Erzählungen. Sie ist es wert gehört zu werden.

No, I’ve thought from the beginning that this conflict is all about balance-of-power politics. The conventional wisdom in the United States is that it’s not about balance-of-power politics, and, in fact, Putin is an imperialist who is interested in conquering Ukraine for the purpose of making it part of a greater Russia. I don’t think that is the case. I don’t think he had or has imperial ambitions. What motivates him is fear of Ukraine becoming a part of NATO.

John Mearsheimer im NEW YORKER

The United States’ foreign-policy establishment doesn’t like admitting it’s made mistakes, and pinning all the blame for the war on Putin is a “get out of jail free” card that absolves proponents of NATO enlargement of any role in this tragic turn of events. Putin clearly bears enormous personal responsibility for this illegal and destructive war, but if prior Western actions made his decision more likely, then Western policymakers are not blameless.

Stephen walt

Der Text von Stephen Walt in Foreign Policy ist äußerst lesenswert.

Alle paar Sekunden verhungert auf der Welt ein Kind. Ich war 17 oder 18, als ich diesen Satz des Schweizer Autors Jean Ziegler das erste Mal las. Und ich weiß noch, wie er mich mitgenommen hat. Wie kann das sein? Wie kann es auf der Welt so viel Reichtum und zugleich so viel Armut geben? Eine schreiende Ungerechtigkeit. Du musst etwas tun. Nur was? Ich fing zu studieren an, die Jahre vergingen, aber eine klare Antwort fand ich nie.

Die Frage blieb, und auch die schreiende Ungleichheit auf der Welt. Etwa zehn Jahre, nachdem ich das erste Buch von Jean Ziegler gelesen habe, beschloss ich, dass es das nicht sein kann. Auf der Suche nach einer Antwort begann ich, mich solange mit diesem Thema zu beschäftigen, bis ich sie gefunden hatte. Weil ich wusste, dass ich mit der Frage nicht alleine war, schrieb ich meine Gedanken auf, ein Buch entstand. Heute habe ich sie.

Fangen wir von vorne an. Warum gibt es so viel Armut in unserer reichen Welt? Um uns einer Antwort zu nähern, lohnt es, die Frage auf den Kopf zu stellen. Denn ungewöhnlicher, als dass es Armut gibt, ist der unfassbare Wohlstand in einigen Regionen. Armut war die längste Zeit der Normalzustand. In Deutschland oder Österreich ist es noch nicht so lange her, dass fast jedes zweite Kind vor seinem fünften Geburtstag starb. Etwa 150 Jahre.

Das jährliche Einkommen im Westen ist in der Zeit von Jesus bis ins Jahr 1700 umgerechnet gerade einmal von 600 auf 1200 Dollar gestiegen. Heute liegt es in den USA bei mehr als 50 000 Dollar. Was war passiert? Die Industrielle Revolution. Sie begann in England, erreichte später Deutschland und Österreich. Sie ist der Schlüssel für den Wohlstand von Nationen. Denn Reichtum basiert zu einem Großteil auf der massenhaften Produktion von Gütern in möglichst kurzer Zeit: also auf der Industrie und auf Fabriken.

Ein gutes Beispiel ist der Textilsektor. Die längste Zeit musste ein Spinnrad mühsam betrieben werden. Bis James Hargreaves in England 1764 die „Spinning Jenny“ erfand, die erste industrielle Spinnmaschine, auf der nicht nur eine Spindel platziert wurde, sondern zwölf, wenige Zeit später 24. Seine Erfindung wurde kopiert und weiterentwickelt, 1775 gab es sie bereits in den USA, 1780 gab es schon Jennys mit 120 Spindeln.

Die „Jenny“ sorgte dafür, dass man viel mehr in der gleichen Zeit schaffte, war aber noch nicht revolutionär: Noch immer musste man das Spinnrad mit Muskelkraft bedienen. Bald wurde sie aber mit Wasserkraft betrieben.

Dann wurde die Dampfmaschine erfunden. Mit ihr konnte Kohle abgebaut und verbrannt werden, mit der man dann noch mehr Energie erzeugen konnte. Für Frankreich gibt es eine Berechnung, dass das Verbrennen von Kohle im Jahr 1880 die Muskelkraft von fast 100 Millionen Arbeitern ersetzte. Es wurden also in kurzer Zeit viele neue Sachen erfunden.

Aber warum in Europa? Einig sind sich Ökonomen und Historiker darüber nicht, aber ein paar Faktoren gelten für viele als wahrscheinlich. Da sind einmal zwei Revolutionen. Eine des Denkens und eine in der Politik. Die des Denkens ist die Aufklärung. Die Idee, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen und dass Fortschritt möglich ist. Das gilt auch als Beginn der modernen Wissenschaft.

Die zweite Revolution ist eine politische. 1689 fand in England die sogenannte Glorreiche Revolution statt. Ein starkes Parlament wurde im Staat verankert. Der Willkür der Könige wurden Schranken gesetzt und gleichzeitig wurde die Meinungsfreiheit stark ausgeweitet. Glorreich trifft es gut, denn das ist bis heute die Basis für die westliche Demokratie, und die Ideen dahinter schwappten auf viele andere Länder, wie etwa Deutschland oder Österreich, über.

In England konnten im 18. Jahrhundert schon 80 Prozent der Männer lesen und schreiben. Bis heute gibt es Länder, vor allem in Teilen Afrikas, in denen der Wert niedriger ist. Im Tschad können etwa nur 30 Prozent der Männer lesen. Auch der Staat und die Bürokratie waren in Teilen Europas schon sehr weit entwickelt.

Eine Theorie, warum das so ist, sind die vielen Kriege, die die Franzosen, die Deutschen oder die Engländer über die Jahrhunderte miteinander und auf Eroberungszügen in der Welt geführt haben. Man musste dafür immer stärker und innovativer werden. Dazu brauchte es einen Staat, der funktionierte, der Steuern einhob – und in Kriegszeiten überzeugte man die Bevölkerung eher davon, dass die Steuerlast schon wieder erhöht werden musste.

Das sorgte für Bedingungen, in denen wirtschaftlicher Fortschritt möglich wurde. Mit der Zeit führten die vielen neuen Erfindungen dazu, dass einige Länder massiven Reichtum anhäuften. Warum aber klappte das nicht überall?

Blicken wir nach Subsahara-Afrika, denn dort leben die meisten Armen auf der Welt. Am besten teilen wir das Ganze in zwei Phasen auf. In Phase eins, bis ins Jahr 1500, gab es nicht sehr viel Kontakt mit Europa. Die Sahara war schwer zu überwinden. Schon damals unterschieden sich Afrika und Europa stark. Im Schnitt lebten auf der gleichen Fläche in Europa fast zehn Mal mehr Menschen. Südlich der Sahara gab es weniger zentralisierte Staaten.

Zwar blühten Gesellschaften auf, etwa Aksum in Nordäthiopien oder Timbuktu im heutigen Mali, das vor 600 Jahren ein Zentrum der Bildung war. Den Wettbewerb von Staaten, die Krieg führten, gab es im Afrika südlich der Sahara viel weniger. Die Schrift wurde in Nordafrika erfunden, schaffte es nach Äthiopien, aber nie weiter südlich. Außerhalb Äthiopiens wurde der Pflug nie eingesetzt und auch nicht das Rad.

In Phase eins war Afrika also schon technologisch deutlich weniger fortgeschritten als Europa. Kommen wir zu Phase zwei: Die Europäer beuteten den Kontinent schonungslos aus. Laut dem Ökonomen Nathan Nunn sind zwischen 1400 und 1900 etwa 18 Millionen Menschen als Sklaven verkauft worden. Das war aber leider noch lange nicht alles. Denn vor etwa 150 Jahren, als die Kindersterblichkeit in Ländern wie Deutschland langsam zurück ging, entschloss sich die Elite Europas, den afrikanischen Kontinent aufzuteilen.

Aus den willkürlich gezogenen Grenzen entwickelten sich Länder, die zu einem Gutteil bis heute so bestehen. In vielen leben dutzende Ethnien, die eigentlich wenig miteinander am Hut haben. Zwar gibt es in Afrika bis heute relativ wenig Kriege zwischen Staaten. Aber innerhalb vieler Staaten brodelt es. Infrastruktur, Gesundheits- oder Bildungswesen funktionieren nicht gut. Der Kolonialismus wirkt nach. Das Staatsoberhaupt hat in manchen Ländern fast die ganze Macht, Politik ist personalisiert, das Parlament und politische Parteien sind schwach. Kein Wunder also, dass es die Industrialisierung noch immer nicht in viele Länder des Kontinents geschafft hat.

Und was können wir daran jetzt ändern? Staaten in Afrika zum Funktionieren zu bringen, damit tun wir uns von Berlin oder Wien aus schwer. Das passiert vor Ort. Es hat sich schon viel getan, die Armut geht zurück, immer weniger Kinder sterben – auch wenn es immer noch viel zuviele sind. Doch einige Länder wie Botswana oder Mauritius haben die Armut extrem reduziert.

Mit 17 habe ich mich gefragt, was ein einzelner Mensch gegen Armut tun kann. Heute weiß ich, dass weder ich noch ein anderer Europäer Afrika „rettet“. Trotzdem kann man etwas tun: Sich für eine offene Welt und Austausch einsetzen. Für eine Welt, in der Migration positiv begegnet und Wissen ausgetauscht wird. Man kann sich für Klimapolitik stark machen – gerade ohnehin schon heiße Länder in Teilen Afrikas, Indien oder Brasilien leiden unter dem veränderten Klima.

Und bei all den Problemen dürfen wir nicht vergessen, dass sich sehr vieles zum Besseren verändert. Bei meiner Geburt lebten auf der Welt 1,8 Milliarden Menschen in extremer Armut. Heute sind es laut seriösen Schätzungen 600 Millionen Menschen. Noch nie in der Geschichte lebte ein so kleiner Anteil der Menschheit – unter zehn Prozent – in Armut. Nicht alles ist gut, aber vieles wird besser.

Dieser Text ist am 21. Dezember auf Seite 3 im Mannheimer Morgen erschienen. Er basiert auf Kapitel 2 und 3 meines Buchs Alles gut?! Unangenehme Fragen und optimistische Antworten für eine gerechtere Welt.

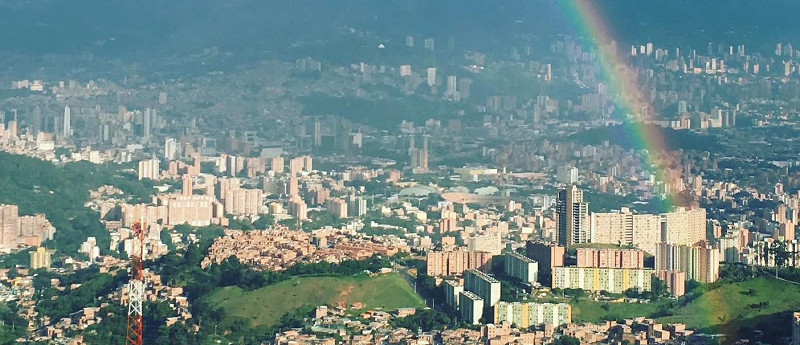

Bildquelle: Klaus-Uwe Gerhardt / pixelio.de

Ich möchte euch eine kleine Geschichte erzählen. Eigentlich habe ich das für einen Artikel im STANDARD recherchiert, weil sich der aber nicht mehr ordentlich ausgeht, poste ich es hier.

Das vergangene Monat habe ich in Medellín verbracht, der zweitgrößten Stadt Kolumbiens. Sie ist ein kleines Wunder der Stadtplanung, über das ich ein paar Worte da lassen will.

Die Stadt war vor 30 Jahren einer der gefährlichsten Plätze der Welt. Das TIME-Magazin hat sie 1988 zur gefährlichsten Stadt der Welt „gekürt“ (https://is.gd/s6PUcl). Heute ist sie um Welten sicherer.

Das ist nicht nur großartig für die, die dort wohnen, sondern für die ganze Welt. Überall in ärmeren Ländern wachsen Megacities, sie in den Griff zu bekommen macht die Welt sicherer und das Leben von Millionen Menschen besser. Medellín kann ein Vorbild sein.

Wer Narcos gesehen hat, weiß: Medellín war die Hölle. 1991, am Höhepunkt von Escobars Krieg gegen den Staat, starben dort in etwa so viele Leute wie in einem Bürgerkrieg. Überträgt man die Mordrate auf Wien, wäre das so, als würden 7.000 Menschen im Jahr umgebracht.

Mithilfe der USA – deren Kokainrausch das Problem erst mitverursacht hat – wurde Escobar 1993 aufgespürt und erschossen. Weil wir im Westen nicht auf Kokain verzichten wollen, haben leider mexikanische Kartelle das Vakuum gefüllt und richten jetzt dort Regionen zugrunde.

Kolumbien ist aber halbwegs fein raus. 2002 gelang dann der nächste große Meilenstein, mit seiner Law&Order-Politik hat Álvaro Uribe die Guerilla FARC in die Schranken verwiesen. Nach langen Verhandlungen kandidieren ehemalige Guerilla jetzt für das Parlament.

Gleichzeitig übernimmt Medellín innovative Ideen aus Cali, der drittgrößten Stadt Kolumbiens, die ähnlich mit Gewalt kämpfte. Ein Wissenschafter, er war Epidemologe, wurde Bürgermeister und stellt die Politik der Stadt auf den Kopf.

Eine seiner ersten Taten: der Aufbau ordentlicher Statistiken. Er stellte fest, die Gewalt lag nicht nur an den Drogen, Morde passierten vor allem am Wochenende, nachts, meist war Alkohol im Spiel. Also wurde der Ausschank von Alkohol nach 2am verboten.

Es gab natürlich riesige Proteste der Gastronomie, der Bürgermeister bot einen Deal an. Lasst mich das drei Monate probieren, dann schauen wir weiter. Die Mordraten sank binnen kürzester Zeit enorm. An Tagen, an dem die Leute ihren Lohn kriegten, wurden außerdem Waffen verboten. Alleine aufgrund dieser zwei Maßnahmen sank die Kriminalität um 35 Prozent! (https://is.gd/6QuiNN)

Danach brachte der neue Bürgermeister die Polizei auf Vordermann. Viele kamen aus der Unterschicht, in den 90ern hatte die Hälfte keinen Schulabschluss. Das änderte er – die Effektivität der Truppe stieg enorm, Statistiken wurden zentral für die tägliche Arbeit.

Aber nicht nur Law&Order, mehr und bessere Polizei und null Toleranz gegenüber Kartellen, sondern erst die Kombination mit starker, staatlicher Sozial- und Kommunalpolitik sorgte dafür, dass die Stadt heute da steht, wo sie steht.

2004 wird in Medellín eine Seilbahn in Betrieb genommen. Es leben zwar “nur” 3,5 Millionen Leute da, aber sie sind enorm verstreut, die Armen bauten sich illegal Hütten auf die angrenzenden Berge. Die wurden mit der Seilbahn nun mit den besseren Vierteln verbunden. Einer Studie zufolge (https://is.gd/b60BDQ) ist die Kriminalität in den Regionen, die plötzlich Teil der Stadt waren, um 66 Prozent stärker gesunken als in jenen, die weiter abgelegen und schwer erreichbar waren.

Gleichzeitig werden ärmere Viertel aufgewertet, öffentliche Parks gebaut, kostenlose Bibliotheken hingestellt, eine ordentliche Beleuchtung installiert. Ein Gesetz verpflichtet den staatlichen Dienstleister, auch illegale Slums mit sauberem Wasser und Strom zu versorgen.

Zwischenzeitlich verschlechterte sich die Lage wieder. Die ZEIT schrieb 2009 (https://is.gd/IeelQl) es sei wohl nur mehr eine Frage der Zeit, bis Reisen nach Kolumbien wieder lebensgefährlich werden. Seither ist die Mordrate in Medellín erneut um 80% gefallen.

Heute ist Medellín eine sehr lebenswerte Stadt, in der viele Expats arbeiten, die das billige Leben und das das ganze Jahr über tolle Wetter genießen. Natürlich gibt es noch viel Armut und es ist um Welten unsicherer als etwa Wien. Aber es ist so viel besser geworden.

Medellin ist das krasse Symbol einer positiven Entwicklung, die in vielen Teilen der Welt um sich greift, von den meisten Menschen im Westen aber fast unbemerkt bleibt. Es gibt immer weniger Armut, Gewalt, die Leute sind gesünder und besser gebildet. Feiern wir das doch mal!